读《理性乐观派》

两年前我读过一本书,叫《自下而上:万物进化简史》,作者是马特·里德利,他看待世界的方式,让我感觉很不一样,这本书也给我留下了深刻的印象。

它讲的是事物发展不是自上而下规划出来的,而是许许多多零散的东西,在一点点变化中自然演化而成的,这跟我过去的一些想法有些冲突,让我很受启发。

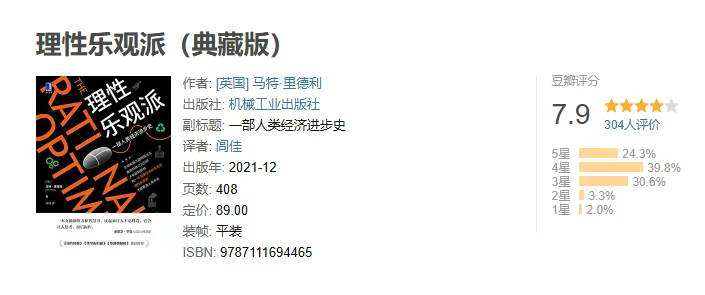

读完了那本书,我就被马特·里德利的写作风格和思考问题的方式吸引住了,于是就顺藤摸瓜,找到了他的另一本重要作品:《理性乐观派:一部人类经济进步史》。

其实这本书我之前推荐过,现在再推荐一次。

一

从书名上看,这本《理性乐观派》有点像心灵鸡汤,刚开始我也抱着这样的疑问。可当我真正读进去的时候,发现它根本不是什么空泛的鼓励,而是用了大量的历史事实和科学数据,从人类文明的源头开始讲起,一层层去分析那些我们习以为常的悲观论调。

马特·里德利在这本书里,像一个冷静的旁观者,用自己独特的视角,带我们看了一遍人类几万年的发展历程。

他发现人类从3.2万年前开始,人口繁衍了整整10万倍,从300万增加到了近70亿。我们人类给自己创造的舒适和豪华程度,是其他任何物种都想象不到的。

这本书的核心观点,就是告诉我们,人类之所以能发展到现在这个样子,并且未来还会继续变好,靠的不是什么神力,也不是某个英明领袖的规划,而是「交换」和「专业分工」这两个神奇的力量。

马特·里德利认为,人类的智慧不是一个人厉害,而是无数人的智慧汇集到一起,成了「集体智慧」。他在书中就说,即使现在我们每天都用到的电脑鼠标,也不是一个人能做出来的,而是上百人甚至数万人共同制造的。

他还举例子说,在远古时期,人类的思想观念开始「交配」,就像基因融合一样。这种思想的碰撞和结合,让文化像基因一样,能复制、变异、竞争、选择和积累。正是这种文化演进,才让人类不断进步,创造出了照相机、面包和歌曲等等。

马特·里德利也承认,人类的发展路上有过很多障碍,比如人口过多、战争、疾病,还有一些统治者的阻挠。但他认为,这些都只是暂时的,因为「交换和专业分工」的力量实在太强大了,它总能找到出路,让世界继续向前。

他用了很多例子来证明自己的观点,比如欧洲河流湖泊变干净了,全球贫困人口的减少,人均寿命的提高,还有现代社会商品种类的极大丰富。

他相信,只要我们继续自由地交换商品、服务和思想,人类的未来就一片光明。这正是这本书最让人信服的地方,也是我认为它比一般书籍格局更大的原因。

二

我在读这本书,有两个观点让我印象非常深,可以说是耳目一新,并改变了我看待世界和行动的方式。

第一个观点是关于「自给自足就是贫穷」。

这跟我们过去听到的「自己动手,丰衣足食」的传统观念不一样。作者说人类的繁荣,其实是从自给自足走向相互依存的。过去,一个家庭什么都自己做,从耕田到做衣服,生活很辛苦,也发展得很慢。

但当人们开始专业化生产,把自己的特长发挥出来,然后用自己生产的东西去跟别人交换,生活一下子就变得便捷、快速和多元化了。

作者用塔斯马尼亚岛的例子来证明这一点。塔斯马尼亚人在与澳大利亚大陆隔绝后,他们的技术不光没有进步,反而逐渐退步,甚至连祖先会的一些技术都丧失了。

比如他们没有骨制工具,没有防寒衣物,甚至有3000多年不吃鱼了,因为人口数量太少,无法维持复杂的知识和技能。这让我明白,无论是个体还是群体,只有把自己融入到更大的交换网络中,才能不断进步。

我读到这里,心里还是有感触的。以前我总觉得什么事都要自己亲力亲为,这样才叫「靠谱」。可现在想一想,这不就是一种「自给自足」的思维模式吗?它限制了我去利用别人的专长,也限制了我的发展速度。

现在我更愿意找别人合作,把不擅长的工作外包出去。比如我拿到了定制好的产品,不会拍产品图和视频,就花钱让别人来做,运营就招专业的人,我只负责选品,效率很高。

第二个观点是关于「思想的交配」。

马特·里德利认为,人类之所以能够实现累积型的文化演进,正是因为思想观念能够接触、交配、互相结合。这就像生物的性交带来了基因融合,让不同个体出现的突变可以结合起来,从而加速了生理进化一样。

这一点很有趣,以前我们可能觉得发明创造是少数天才灵光一现的结果,但作者却说它像一个集体性的过程,是无数思想相互碰撞、融合的产物。

他还提到电话和计算机结合催生了互联网,汽车是自行车和马车车厢的「杂种」,塑料的概念来自摄影化学。换句话说,创新不是孤立发生的,而是建立在已有知识和不同领域思想的交叉融合之上的。

这个观点让我豁然开朗。比如写作,过去我只认为「原创」是最高标准,总想写出完全原创的东西。但这让我陷入了「想得多,做得少」的困境,总感觉自己在「空想」。

读了「思想交配」这个观点后,我知道自己可以从不同的书、不同的思想中汲取灵感,让它们在我的脑子里碰撞、结合,生成新的见解。

现在我乐于把学习到的知识,和自己的生活经验联系起来,用大白话把道理讲出来,让更多的人能看懂,能用上,就像我现在写这篇文章一样。

三

那么,我为什么说这本《理性乐观派》「格局」很大呢?我认为它的大格局,就体现在看待人类发展的高度、广度和深度上。

第一点,它用一种宏大的时间尺度来看待人类历史。作者从几万年前的石器时代讲起,一直讲到现代社会,还展望了未来。它没有局限于某个国家、某个朝代,而是把全人类的发展看作一个整体。

这种「鸟瞰式」的视角,和贾雷德·戴蒙德的《枪炮、病菌与钢铁》的上帝视角一样,让我们跳出眼前的困境,看到人类文明进步的普遍规律和内在动力。如此一来,就不再被短期的困难所迷惑,而是对长期发展保持信心。

第二点,它用多维度的知识来支撑自己的观点。马特·里德利不是一个简单的经济学家,也不是一个纯粹的历史学家。他融合了经济学、生物学、人类学、历史学等多个领域的知识。

比如他把文化演进和基因演进类比,用生物学中「性交带来基因融合」来解释「思想交配」的原理。这种跨学科的融合,让本书的论证更加严密,也让我们对人类的认识更加全面。

第三点,它直面人类的各种问题,却依然保持乐观。它没有回避贫困、疾病、环境污染、战争这些难题。但它没有停留在抱怨和恐慌上,而是深入分析这些问题产生的原因,并提出解决之道。

作者认为,人类的创新能力和集体智慧,是解决这些问题的关键。这种有勇气直面问题,又有信心解决问题的态度,正是「理性乐观」的体现。

第四点,是它对人性自私的理解。作者肯定了人类的自私本性,但也认为正是这种自私,通过市场交换和专业分工,最终能转化为集体的善意和繁荣。

这就颠覆了我们对好人和坏人的简单定义,即使每个人都有自己的私心,但只要在一个开放、自由、鼓励交换和创新的社会里,这些私心也能被引导向对整个社会有利的方向。

四

读完了这本《理性乐观派》书,我最大的感受是浑身充满了一股强大的正能量。因为我知道人类走到今天,克服了无数的困难,创造了前所未有的繁荣,靠的不是运气,也不是少数人的努力,而是「交换」和「专业化」这两个持续运转的强大工具。

我们现在遇到的很多问题,无论是贫困、环境,还是其他挑战,其实都是人类发展过程中的「成长的烦恼」。就像书里说的,人类总能找到办法解决问题,而且每次解决问题后,就会变得更强大。

所以,我觉得不必对未来过分担忧。不是说没有问题,而是说人类有解决问题的能力。只要交流的渠道不背切断,不阻碍思想碰撞,人类的集体智慧就继续发挥作用,过得越来越好。

重要的是,这本书让我明白了所谓的「格局」,就是跳出眼前的得失,看到事物发展的长远趋势和底层规律,并保持信心,而我也愿意继续做一个「理性乐观派」,用自己的实际行动去推动哪怕是微小的进步。